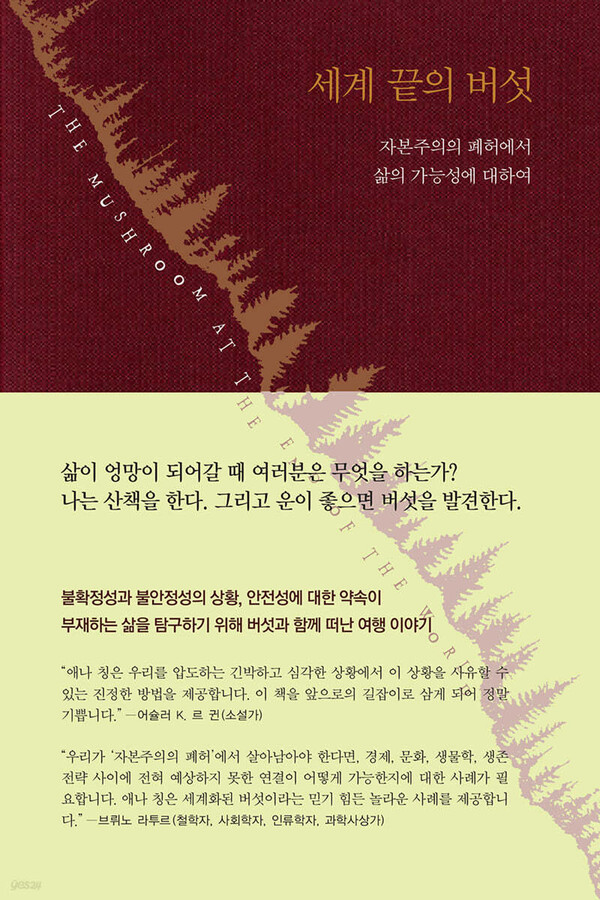

― 애나 L. 칭, 『세계 끝의 버섯』, 노고운 옮김, 현실문화, 2023.

번역 전부터 화제가 되었던 근사한 책이 나왔다. 인류학자이자 생태학자인 애나 칭의 책이다. “자본주의의 폐허에서 삶의 가능성을 찾아서”라는 부제가 붙어 있다. 제목만 보면 조금 아리송하기도 하다. 버섯과 ‘자본주의의 폐허’, 그리고 ‘삶의 가능성’은 어떤 관계가 있을까? 사회적 불평등과 생태적 위기가 점점 더 심각해지고 있는 이 시대에 버섯이 우리에게 새로운 지식, 새로운 글쓰기, 심지어 새로운 “삶의 가능성”을 가르쳐줄 수 있을까?

저자는 작고 미묘한 사물에 초점을 맞추면서 이야기를 시작한다. 세상에 널리 퍼져 있는 버섯을 이해하려 해보자. 물론 생물학적, 생태학적 지식이 필요하다. 버섯이 자라는 숲의 환경에 대한 이해도 필요하다. 버섯은 어떤 지역 숲의 변화하는 식생 환경에 따라 창궐하기도 하고 사라지기도 한다. 동시에 버섯은 세계적인 상품 사슬에 따라 유통되고, 인간의 경제적인 목적에 따라, 한 국가 국민의 식습관에 따라, 기관의 정책이나 지원에 따라, 채집인들의 관습과 기술에 따라 널리 재배되거나 씨가 마르기도 한다. 많은 숲의 ‘환경’은 이미 인간의 행위로 ‘교란’되고 ‘오염’되어 있는데, 이 교란과 오염은 버섯에 유익할 때도 해로울 때도 있다. 버섯은 그야말로 자연과 인간, ‘이과’와 ‘문과’의 영역을 가로지르는 ‘간학문적’ 사물인 것이다.

게다가 저자는 종의 경계나 학문 분과만 넘나드는 것이 아니다. 저자의 글쓰기는 버섯을 따라 국경을, 역사적으로 상이한 맥락들을, 일본의 과학 담론과 미국의 과학 담론을 넘나든다. 글쓰기는 버섯 포자처럼 영토를 아랑곳하지 않고 퍼져나가고, 송이버섯처럼 국지적으로 증식하기도 한다. 버섯 주위에서 우리는 많은 지역의 많은 과학, 많은 민족과 종을 마주하게 된다.

온갖 영역을 넘나드는 탓에, 이 책은 아마 인문학 전공자에게도, 과학 전공자에게도 다소 낯설게 느껴질 것이다. 성실한 문화기술지인 것 같기도 하고, 실험적인 문학 텍스트 같기도 하고, 특정 생물 종에 관한 과학 탐구 같기도 하고, 역사책 같기도 하고, 부분적으로는 비판 이론을 개진하는 사회학 이론서 같기도 하다. 이런 글쓰기를 해낼 수 있었던 이유는, 저자가 경계 지어진 분과나 영역에 집중하기보다는 버섯이라는 사물을 중심으로, 사물을 따라 이리저리 폭넓게, 바지런하게 움직여왔기 때문일 것이다. 이 책은 어려운 개념이나 무거운 당위를 먼저 내세우지 않으면서도 관습적인 영역과 분과의 경계를 해체할 수 있고, 세계를 이해하는 나름의 관점을 아름답게 제시할 수 있음을 보여준다.

대학에는 많은 분과가 있다. 그리고 제도적으로, 관습적으로, 일상적으로 우리는 크게 ‘문과’와 ‘이과’를 나누어 부른다. 경제적인 이유, 산업이나 직업적인 이유로 문과보다 이과가 훨씬 선호되고 있다. 그런데 지금 우리 자신의 삶을 이해하기 위해서든, 이 불안정한 시대를 이해하기 위해서든, 생태적 위기에 함께 대응하기 위해서든 우리에게는 특정 분과의 전문 지식보다 훨씬 많은 것이 필요하다. 학교에서의 ‘학습’을 넘어서는 포괄적인 배움이 필요한 것이다.

모든 영역에 숙달한 르네상스식 ‘전인(全人)’은 이제 가능하지도 않고 아마 필요하지도 않겠지만, 선입견 없이 여러 분과와 영토와 집단을 가로지를 줄 아는 전령은 이 시대에 절실하게 필요한 듯하다. 『세계 끝의 버섯』은 다른 언어들, 다른 세계들을 엮는 ‘전령으로서의 글쓰기’의 한 범례를 보여준다. 저자의 모든 주장에 동의할 수는 없더라도, 이 책을 천천히 음미해 볼 가치가 있는 이유다.